カナダは、美しい自然環境と豊かな資源に恵まれた国であり、その背景もあって、環境保護への関心が非常に高いことで知られています。政府レベルでは、脱プラスチック政策や再生可能エネルギーの推進など、持続可能な社会を目指すための取り組みが進められています。市民の間でも、エコバッグの使用、リサイクルの徹底、地元産の農産物の購入など、環境意識を反映した行動が日常的に見られます。

たとえば、砂糖も紙袋に直接入っており、破れて棚に散らばっていることも珍しくありません。最初は驚きましたが、これも“過剰包装を避ける”というカナダ流のエコ意識の一面なのかもしれません。

特に印象的なのは、日本と比較したときの「個包装」に対する意識の違いです。日本では、飴やクッキー、さらには野菜や果物に至るまで、一つひとつ丁寧に包装されていることが一般的です。これは清潔さや見た目の美しさを重視する文化の現れとも言えます。しかし、カナダでは、たとえばクッキーやパン、果物、野菜などが無包装の状態で陳列され、消費者が必要な分だけ自分で袋に詰めるスタイルが主流です。この形式は、包装資材の削減につながり、環境負荷を軽減するという点では非常に合理的であり、エコロジーに対する考え方の違いがよく表れています。

今回は、カナダのエコ意識について紹介します。

施工された環境配慮の施策

エコ意識は制度面にも反映されており、たとえば「マイバッグ運動(Bring Your Own Bag)」はその代表的な取り組みです。かつてはスーパーマーケットやコンビニエンスストアで当たり前のように配布されていたレジ袋も、現在では有料化、あるいは配布中止の動きが進んでいます。消費者は再利用可能なバッグを持参することが推奨されており、日常的にエコバッグを使用することが社会のスタンダードとなっています。

また、プラスチック製のストローやカトラリー、発泡スチロール製の容器などについても、連邦政府および各州政府が段階的に使用禁止や規制強化を進めています。現在では多くのカフェやレストランで紙製ストローや木製カトラリーが導入され、環境負荷を軽減する取り組みが目に見える形で進められています。一部の都市では、テイクアウトの際に容器やカトラリーの提供を希望するかどうかを尋ねることを義務づける条例もあり、事業者と消費者の両者に対して環境配慮の意識を高める工夫がなされています。

カナダは約10年前くらいからこの運動が行われていました。日本も東京オリンピック以降はマイバックでの買い物が主流となっていると思います。

詳しくはこちらへ

実際のところ

しかしながら、こうした政策や理想とは裏腹に、日常生活の中には現実的な妥協や矛盾が見られる場面もあります。たとえば、スーパーマーケットの青果コーナーでは、多くの野菜や果物がむき出しで並べられ、消費者が自由に薄手(中華系スーパーは厚手)のビニール袋を使用して袋詰めするスタイルが主流となっています。レジ袋が禁止されている一方で、このようなビニール袋については法規制が緩く、現在も大量に使用されているのが実情です。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 生鮮品の衛生を優先 | 果物・野菜は水分・泥・菌などが付着しやすいため、個別包装や袋が必要とされている |

| 再利用が難しい | 食品を直接入れるため、リユース・洗浄が困難。使い捨て前提の素材が現状は主流 |

| 禁止の対象外 | 政府が定めた「禁止対象の使い捨てプラ」はレジ袋やストローが主。produce bag は含まれていないことが多い |

| 今後の課題として残っている | すでに一部スーパー(例:Whole FoodsやFarm Boyなど)では再利用ネットバッグなどの導入を始めている |

持ち帰り容器について

また、カナダでは、外食時に食べきれなかった料理を持ち帰ることが非常に一般的です。レストランでは、残った料理を持ち帰りたい旨を伝えると、「To-go box」や「Takeout container」を快く提供してくれることが多く、しかも多くの店舗ではそれらの持ち帰りボックスが無料で提供されます。このような文化は、食品廃棄の削減という観点からも理にかなっており、環境にも経済的にもやさしい仕組みと言えるでしょう。

| 観点 | 日本 | カナダ |

|---|---|---|

| 基本姿勢 | リスク回避・予防的 | 自己責任・契約重視 |

| 消費者の立場 | 守られるべき存在 | 権利を持つ対等な存在 |

| 企業の姿勢 | クレームに敏感・謝罪優先 | ポリシー通り・ルール重視 |

| ルールの柔軟性 | 全国一律的で厳格 | 州や企業ごとに多様 |

| 行政の役割 | ガイドラインで指導 | 問題が起きたときの調停役 |

| トラブル対応 | クレーム処理・返金が中心 | 正式な苦情申立・調査 |

一方で、日本では、提供した料理を持ち帰ることに対して慎重な姿勢を取る飲食店も少なくありません。これは主に衛生管理上の問題によるものです。日本では、料理を持ち帰った後に食中毒などが発生した場合、たとえ客が持ち帰りを希望したとしても、提供した飲食店側が責任を問われる可能性があるとされます。そのため、多くの店舗ではリスク回避のために「持ち帰り不可」としているケースも見られます。

カナダでは、この点に関して、持ち帰り後の食品の管理については基本的に「個人の責任」という考え方が一般的です。つまり、持ち帰った後の保存方法や消費のタイミングによって万一問題が発生しても、それは提供した店舗の責任にはならないという前提のもと、サービスが成り立っています。このような衛生観念や責任の所在に対する考え方の違いが、日加両国の持ち帰り文化に大きな差をもたらしていると言えるでしょう。

中華系レストラン容器

カナダ国内には多くの中華系レストランがあり、そうした店舗では、持ち帰り文化が特に強く根づいています。中華料理はもともと大皿での提供が多く、食べきれない分は自然に持ち帰るというスタイルが一般化しています。提供される容器も非常に実用的で、炒め物やご飯、スープなどを、それぞれ専用のプラスチック容器に分けて入れてくれるのが一般的です。

| 比較項目 | 中華系レストラン | 欧米系レストラン(今回の写真) |

|---|---|---|

| 容器の数 | 品数ごとに細かく分ける | 料理によってはまとめることも |

| 見た目 | 実用重視・シンプル | デザイン性・清潔感重視 |

| 環境配慮 | 近年一部で導入 | 比較的強い(バイオ素材多め) |

| 再利用性 | 高い(丈夫でレンジ可) | 高くはない(紙製で使い捨て前提) |

| 無料配布の気前よさ | とても気前がよい | 節度あり(多すぎると遠慮される) |

これらのプラスチック容器は、密閉性に優れており、汁物でも漏れにくい構造になっている上、電子レンジでの再加熱にも対応しているため、自宅で再利用することが可能です。保存容器や弁当箱として繰り返し使用することもできるため、環境負荷がすべて高いとは言い切れない一面もあります。実際、こうした容器を家庭で洗って再利用するというスタイルは、合理的でありながらエコにもつながる実践例の一つと言えるでしょう。

- ラーメン・フォー・ワンタンスープ・中華粥などに使われる定番の透明プラ容器。

- 汁漏れしにくく、密閉性が高いため、持ち帰り時にとても安心。

- リサイクルマークつきで、耐熱仕様(PP#5)で電子レンジも対応可能。

- このタイプも無料で提供されることが一般的で、スープやソースがあるときは必ずと言っていいほど付いてきます。

- 「ECO-PRO」「NEW GEN PACKAGING」とあることから、**環境配慮型の素材(バガス=サトウキビの搾りかすなど)**を使用した容器。

- 「MICROWAVE SAFE(電子レンジ可)」と明記。再加熱OKで実用性高め。

- 断熱性が高く、炒飯・揚げ物・炒め物などに最適。

- 多くの中華レストランが無料で提供しており、店によっては山ほどもらえることも。

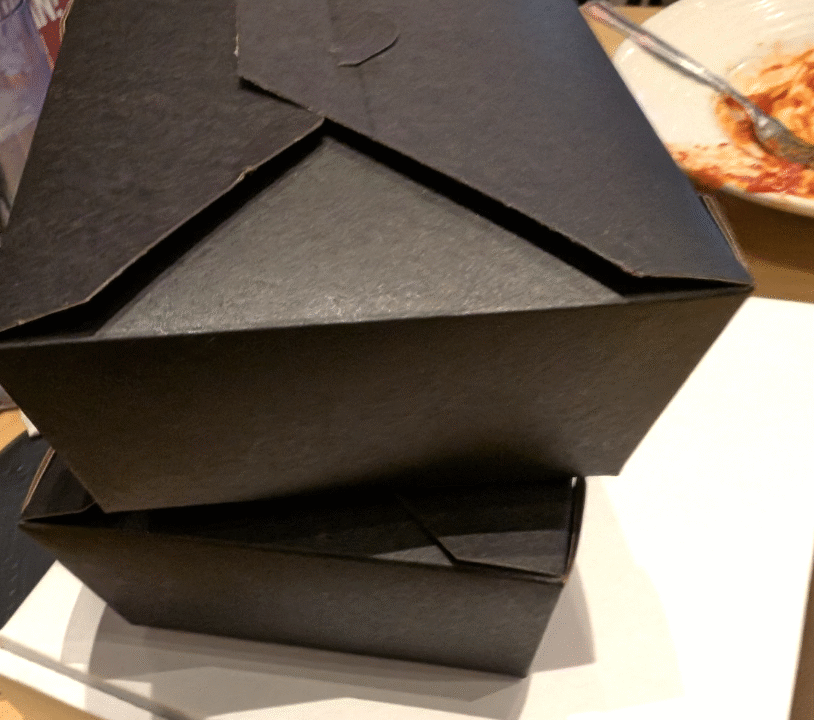

カナダレストラン容器

一方、カナダ系や欧米系のレストランでは、より環境意識を前面に出した容器が用いられる傾向があります。茶色のクラフト紙製の箱や、バガス(サトウキビの搾りかす)など自然由来の成分から作られた容器が多く使用されています。これらの容器は見た目にも洗練されており、環境への配慮が強調されています。

しかしながら、これらの紙製容器には、耐水性や耐油性が不十分であることが多く、汁気の多い料理では油が染み出したり、容器が崩れたりすることがあります。また、電子レンジでの再加熱には適さない場合も多く、実用面では課題が残ることも否めません。さらに、必要以上の容器の要求には応じられない、あるいは追加料金が発生することもあり、エコと利便性の間で消費者側も選択を迫られる場面が存在します。

最初は抵抗がありました。紙製のボックスに、汁け(スープではない)のある料理をいれるんですよ。当然、時間が経つと漏れます、染みます。

ピザやフラットブレッド(flatbread)用のクラフトボックス

- 主にイタリアン系レストランやカジュアルダイニングで使用。

- 厚紙製、断熱性はあまりないが、見た目がシンプルでおしゃれ。

- リサイクル可能だが、内側に油染みがあると紙ごみとして処理できない場合もある。

素材はコーティングされたクラフト紙(防水・耐油)。

スタイリッシュな見た目

1品ずつしっかり分けてくれる(写真のように2~3段も当たり前)

レンジ不可なものもあるので注意(ワックス加工あり)

まとめ

カナダは、環境保護に真剣に取り組む国の一つであり、政策面でも生活習慣の面でも、さまざまな取り組みが行われています。レジ袋の廃止、紙ストローの普及、マイバッグの持参など、持続可能な社会の実現に向けた歩みは確実に進んでいます。

しかしながら、その一方で、日常生活の中には現実的な矛盾や妥協も存在しています。青果売り場での薄手のビニール袋の大量使用や、テイクアウト時に使用される使い捨てプラスチック容器の多用など、現場レベルでは依然として課題が残されています。