カナダのスーパーを歩いていると、ここ数年で「アジアンスナック」の存在感が一気に高まっているのを感じます。私がカナダに来た2020年当初、アジアのお菓子といえば、アジア系スーパーの片隅に少し置かれている程度でした。しかし、今では大型スーパーの一角にも「Asian Snacks」や「Imported from Japan」といったコーナーが常設され、PockyやHi-Chewなどのパッケージを目にする機会が確実に増えています。

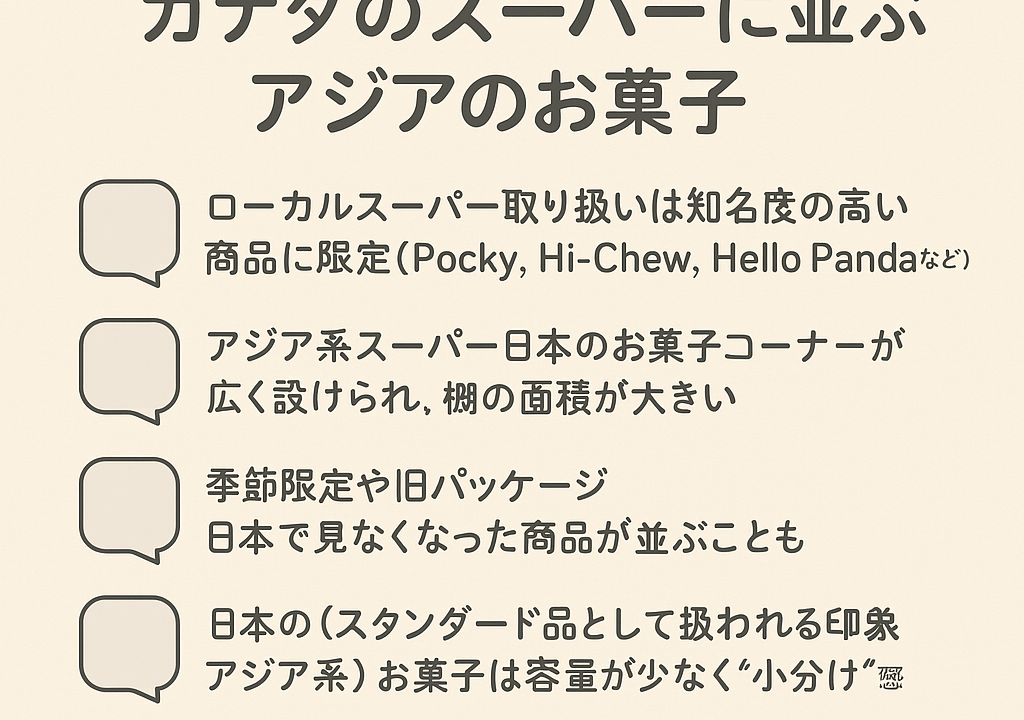

特に印象的なのは、アジア系スーパーとローカルスーパーでの陳列の違いです。

アジア系スーパーでは、日本商品をよく知っている顧客が多いため、品数が圧倒的に豊富です。棚一面にPockyやMeijiチョコレートが並び、限定フレーバーや季節限定品までも揃っています。日本のドラッグストアに近い感覚で商品が充実しています。

一方、LoblawsやMetro、Walmartといった現地のスーパーでは、取り扱い商品がかなり絞られています。いわば「日本の各カテゴリの代表銘柄が1つずつ」置かれているという印象です。クッキーなら「Hello Panda」、キャンディーなら「Hi-Chew」、チョコレートなら「Pocky」か「Pepero(韓国ロッテ)」といった具合で、棚の一角にひと箱ずつ並べられていることが多いです。

このように、アジア系スーパーでは「バリエーション重視」、ローカルスーパーでは「代表銘柄中心」と、同じアジアンスナックでも陳列方針が異なるのが興味深い点です。

そこで今回は、カナダのスーパーで特によく見かけるアジアンスナックの勢力図を、私自身の観察をもとに整理してみたいと思います。

メーカーごとの特徴や、北米市場での受け入れられ方などを、実際の買い物経験とあわせて紹介していきます。

目次

ローカルスーパーでの日本お菓子の扱われ方

一般スーパー(Loblaws、Metro、Walmartなど)

ローカルスーパー(Loblaws、Metro、Walmart など)での日本のお菓子の扱いは、かなり限定的です。取り扱われている商品は、Pocky、Hi-Chew、Hello Panda といった、知名度の高いごく一部のアイテムに限られています。

ローカルスーパーの場合、これらのアジア系スナックは通常のスナック棚(ポテトチップスやチョコレートバーのコーナー)とは分かれた場所にまとめて置かれており、「アジアンスナック」という大きなカテゴリーとして扱われている印象です。日本のお菓子として特別に強調されているわけではなく、広くアジアのスナックの一つとして整理されています。

陳列方法も非常にシンプルで、ひとつのブランドにつき1種類か、多くても2種類ほどしか置かれていません。アジア系スーパーのように多くのフレーバーを展開することはなく、代表的な商品だけが最低限置かれている、という形です。

価格については、日本で買う場合の2〜3倍程度になることが多いものの、カナダはもともと物価が高いため、この価格帯でも特別“高級品”という扱いではありません。ローカルの人も普通に手に取りますし、「高くて買えない」というほどの感覚ではないと思います。

個人的に、日本のお菓子は容量が少ない、小分け包装が多いという点はよく感じます。カナダのスナックは基本的に大容量が標準なので、日本のパッケージは見た目のサイズから“少ない”印象を受けやすいです。そのため同じ価格帯でも、“量のわりに値段がする”と見えることはありますが、それでもアジアンスナックの一部として一定の需要はあるように感じます。

アジア系スーパーでの日本のお菓子の扱われ方

アジア系スーパーでは、日本のお菓子がしっかりと一つのコーナーとして設けられており、棚の面積もかなり大きめに取られています。Pocky や明治のチョコレート類はもちろん、Calbee(カルビー)のポテトチップスや Jagabee、Lotte(ロッテ)のコアラのマーチ、さらには うまい棒、じゃがりこ といった軽いスナックまで幅広く取り扱われています。

特徴的なのは、日本ではすでに見かけなくなった旧パッケージや、季節限定品がそのまま並んでいることがある点です。流通経路の違いや在庫のタイミングの関係なのか、日本にいた頃には見なかった商品に出会うこともあり、棚を眺めているだけでちょっとした発見があります。

また、これらのお菓子は「輸入品だから珍しい」という扱いではなく、アジア人コミュニティの中では完全に“日常のお菓子”として定着しています。特別感よりも、普段の買い物の延長線上で「いつものスナックを買い足す」という感覚に近く、生活の一部になっている印象があります。

アジア系スーパーでは、たまに日本では見かけなくなったパッケージや賞味期限が短めの商品が並んでいます。日本の在庫調整やパッケージ切り替えのタイミングで、旧デザインのものが問屋を通じて流れてきているのかな、と感じることがあります。

カナダ市場における日本お菓子メーカーの存在感

1. 江崎グリコ(Ezaki Glico)

代表商品:Pocky(ポッキー)、Pretz(プリッツ)

個人的には、グリコは北米で最も成功している日本の菓子メーカーではないかと思います。Pocky はアジア系・ローカル系のどちらのスーパーにもほぼ必ず置かれており、ストロベリー、チョコ、抹茶、アーモンドクラッシュなど、フレーバーの種類も安定して揃っています。北米では「Glico USA」がマーケティングを担当し、その北米向けのラインナップがそのままカナダにも流通しているため、商品展開が途切れず、常に棚に並んでいる印象があります。

価格も手頃で、小箱なら 2〜3ドル前後。輸入菓子の中では非常に買いやすく、特にファミリー層や若い世代からの支持が強いように感じます。

明治やロッテの日本での強みは、板チョコやナッツチョコといった“チョコレートの王道カテゴリー”です。しかし北米では、そこは完全に巨大メーカーの本拠地です。キャドバリー(Cadbury)、リンツ(Lindt)、ハーシー(Hershey’s)、フェレロ(Ferrero)など、歴史も規模も圧倒的な欧米ブランドが市場をほぼ占有しており、外部メーカーが入り込む余地はほとんどありません。

一方でグリコは、チョコレート“そのもの”ではなく、「細いスティックにチョコをコーティングする」という独自のスタイルのお菓子を主力にしている点が大きな強みになっていると感じます。クッキーでもチョコバーでもない、北米にはあまり存在しなかったカテゴリーを持ち込むことで、欧米の巨大ブランドと正面から競合せず、自然に市場へ入り込むことができています。

また、Pocky はパッケージもシンプルでかわいらしく、味も軽くて食べやすいため、アジア系・非アジア系問わず幅広い層が受け入れやすい構造になっているように思います。イベント時のギフト用にも使われやすく、ハロウィンやクリスマスなどの催事にも限定パッケージが登場することから、すでに「季節イベントの定番菓子」としての地位も築きつつあります。

総じて、グリコは北米では“チョコレートではなく、Pocky というカテゴリーそのもので勝負している”という点が、成功の大きな理由なのだと思います。

特に大袋タイプのPockyはカナダで非常に強く、特売コーナーに頻繁に並びます。Walmartでは「ファミリーパック」として販売され、期間限定パッケージがハロウィンやクリスマスの催事場にも登場します。

2. 明治(Meiji)

代表商品:Hello Panda、Yan Yanなど

明治は、かわいらしいキャラクターと食べやすい味で、子どもを中心に北米でも高い人気を持つブランドです。中でも「Hello Panda」は知名度が非常に高く、Walmart や Dollarama など、アジア系スーパーではないローカルチェーンでも普通に見かけるスナックになっています。小袋入りのパックはお弁当やおやつとして買われることが多く、家族層にとっては“手軽でかわいいお菓子”という位置づけが強いように思います。

また、スティックタイプのディップスナック「Yan Yan」も根強く人気があります。アジア系スーパー以外でも取り扱いが増えており、Hello Panda と並ぶ Meiji の北米定番アイテムとして定着しつつあります。

一方で、日本では定番のアーモンドチョコやマカダミアチョコなどのチョコレートラインは、カナダではほとんど見かけません。これらは主にアジア系スーパーでのみ販売されており、ローカル大手スーパーに並ぶことはほとんどありません。

その理由として大きいのは、北米のチョコレート市場が既にキャドバリー(Cadbury)やリンツ(Lindt)、ハーシーズ(Hershey’s)といった強力な欧米ブランドで固められているためです。ロッテも同様ですが、チョコレートやナッツ系の分野では北米ブランドが圧倒的な影響力を持っており、そこへアジアメーカーが参入して存在感を示すのは簡単ではありません。

そのため Meiji は北米では、「Hello Panda と Yan Yan を主力とした“キャラクタースナックのブランド”」という立ち位置を確立しているように見えます。日本のようにチョコレート分野で勝負するのではなく、子ども向け・ファミリー層向けの可愛い系スナックに完全に軸足を置いている印象です。

実際、北米では「Meiji America Inc.」がこのラインに注力しており、商品展開も Hello Panda・Yan Yan といった北米仕様のブランド構成が中心。日本の“王道チョコブランド”としての側面ではなく、北米独自の「かわいい・食べやすい・家族向けスナックブランド」として広がっていることが特徴的です。

3. 森永製菓(Morinaga)

代表商品:Hi-Chew(ハイチュウ)

森永は北米市場で成功した日本企業の代表例としてよく取り上げられます。キャンディー分野での存在感が非常に大きく、「Morinaga USA」が積極的に展開していることもあり、アメリカではメジャーリーグ(MLB)とのコラボレーションが行われるほど、スポーツ文化や大衆の間に深く浸透しています。

カナダでもその浸透度は高く、Costco、Walmart、7-Eleven、Loblaws など、アジア系以外のローカルチェーンでも普通に販売されています。特にストロベリー、グリーンアップル、グレープといった果実系フレーバーはどこでも見かける定番で、棚に並んでいるのが当たり前になっています。

興味深いのは、ハイチュウが“日本のお菓子”として扱われていない点です。カナダでは、アジア系のお菓子だから珍しいとか、特別に輸入されたキャンディーという扱いでは全くなく、すでに「現地の日常にあるキャンディー」の一つとして完全に馴染んでいます。

職場で誰かがシェアしていても、「日本のキャンディーだよ」と説明している人はまずいません。小学生が友達に配っていても、特別視されず「普通に知っているお菓子」という扱いです。アジア系・非アジア系に関係なく、とにかく広く使われている印象があります。

ハイチュウはもはや「日本から来たキャンディー」ではなく、「北米で育った日常キャンディー」といっても過言ではないほど、生活の風景に溶け込んでいます。

職場や学校でも普通にシェアされ、アジア系・非アジア系に限らず幅広い層が日常的に購入しています。

4. ロッテ(Lotte)

代表商品:Koala’s March(コアラのマーチ)、Pepero など

ロッテのお菓子は、カナダのスーパーでもよく見かけるブランドの一つです。ロッテは日本企業ですが、韓国にも大きな子会社があり、カナダで販売されている製品の多くは韓国ロッテの流通網を通して入ってきているようです。パッケージに記載されているロゴデザインも、日本ロッテと韓国ロッテでは少し異なり、その違いが分かる点も特徴的です。

カナダでよく見かけるロッテの商品としては、次の4つが特に定番です。

- コアラのマーチ(日本)

- チョコパイ(韓国)*カナダで流通しているものは韓国のチョコパイ(またはオリオン)

- カスタードケーキ(韓国)

- Pepero(韓国)

これらはアジア系スーパーでは当然のように並んでいますが、それだけでなく、カナダ全土に展開するドラッグストア Shoppers Drug Mart でも取り扱いがあります。Shoppers のお菓子コーナーは規模が大きいわけではありませんが、その限られた棚にロッテ製品が常備されているのが印象的です。

ちなみに、カナダで販売されているチョコパイやカスタードケーキは、韓国ロッテの製品であり、日本で販売されているロッテのチョコパイやカスタードケーキとは異なる商品です。私自身、カナダで日本版を見かけたことは一度もなく、北米市場では韓国ロッテのラインアップが中心になっているように見えます。同じ「LOTTE」というブランド名でも、市場ごとに展開商品が棲み分けられている点はとても興味深い部分です。

さらに面白いのが、雪見だいふく(Lotte Yukimi Daifuku)がアジア系スーパーに限らず、ローカルスーパーの冷凍デザートコーナーにも常に陳列されていることです。もちアイスという独特のデザートが、ここまで自然にカナダの家庭に受け入れられているのは少し意外でもありますね。

5. カルビー(Calbee)

代表商品:Shrimp Chips(えびせん)、Jagabee、Harvest Snaps(北米共同開発)

カルビーはカナダでは「健康志向スナック」というカテゴリーを軸に、ゆっくりと存在感を広げているメーカーです。アジア系スーパーでは Shrimp Chips(えびせん)が定番商品として必ずといってよいほど置かれており、軽い塩味と香ばしさから根強い人気があります。しかし、取り扱いの中心はあくまでアジア系スーパーで、ローカルスーパーで頻繁に見かけるというほどではありません。

北米市場向けに開発された「Harvest Snaps」は、豆を使った健康志向のスナックとして一般スーパーにも並んでいます(Walmart)。こちらはアジア系ではなくローカルの健康食品コーナーに置かれることも多く、食物繊維や植物性たんぱく質を好む層に受け入れられています。ただし、一般消費者層に向けた“定番スナック”としての知名度は、まだそれほど高くはありません。

一方、日本でよく知られている「じゃがりこ」や「カルビーポテトチップス」は、輸入コストやロットの関係もあり、カナダでは限定的な取り扱いとなっています。アジア系スーパーで見かけることはあっても、ローカルスーパーの棚に並ぶことはほとんどありません。カナダのスナック売り場は、Lay’s や Doritos などの巨大ブランドが圧倒的なシェアを持っており、そこに海外ブランドが入り込む隙はほとんどないように見えます。

そもそもカナダは「じゃがいも文化の本場」であり、地元メーカーや北米ブランドの商品サイズが非常に大きく、価格も安く設定されています。カルビーの大袋サイズがこちらでは“通常サイズ”であることを考えると、量と価格を重視する北米市場で勝負するのは簡単ではありません。

総じて、カルビーは健康志向商品という軸で一定の存在感はありますが、スナックの主戦場では北米ブランドがあまりにも強く、カナダではまだ限られた場所で見かける程度にとどまっている、そんな印象を受けます。

その他

あまり見かけないメーカー

味覚糖、岩塚製菓、亀田製菓など、日本ではよく知られたメーカーも多くありますが、カナダではほとんど見ることがありません。チョコレート・スナック・キャンディーの主要ジャンルは、欧米の大手ブランドが強すぎるため、棚に入る余地がほとんどないのだと思います。

チョコレート売り場では、なぜか Ferrero(フェレロ) が群を抜いて存在感を放っています。催事シーズンになると、どこのスーパーでもフェレロのタワーが組まれ、棚一面が金色のパッケージで埋まります。

板チョコは Lindt(リンツ) と Cadbury(キャドバリー) がほぼ定番。

スナック菓子は Lay’s や Doritos、キャンディーは Haribo が圧倒的で、日本メーカーが入り込む余白は正直あまりない印象です。

ガムの種類も限られており、日本にあるような「キシリトール系」や、長持ちする噛みごこちのガムはほとんどありません。ときどき日本のガムの噛みごたえが恋しくなることがあります。

そして個人的に強く思うのは、なぜカナダではここまで Ferrero が愛されるのか?という点です。どの家庭にも必ず誕生日やクリスマス、ちょっとしたお祝いなど、イベントのたびに必ず登場します。もはや“常備お祝い菓子”としての地位が完全に定着しており、カナダではフェレロが「行事の象徴」のような存在になっていると感じます。

カナダの賞味期限に対する“おおらかさ”

カナダでは、賞味期限が残り1か月程度のものが普通に陳列棚に並んでいます。日本のように「期限が近い=値下げ」「期限当月=棚から下ろす」という運用はあまり見られず、期限の近さに関係なく、在庫がある限りそのまま販売されるケースが多い印象です。

個人的な印象として、カナダでは賞味期限に対してかなりおおらかです。

日本のように「賞味期限の数か月前に値下げする」「期限当月になったら棚から下げる」といった細かい対応はほとんど見られません。

実際、賞味期限が“当月”の商品が普通に店頭に並んでいることも珍しくなく、気にする人もあまりいない様子です。日本で暮らしていた頃の感覚とは大きく違う部分で、初めの頃は少し驚きました。

「カナダには日本のような PL法(製造物責任法)がないのかな?」と思ってしまうほど、賞味期限に関しては大らかな扱いです。もちろん食品の安全基準は存在していますが、期限へのシビアさは日本と比べるとだいぶ緩い印象があります。

季節催事に対する考え方

カナダでは、ハロウィンやクリスマスなどの季節イベントが終わっても、関連商品がすぐに撤去されることはほとんどありません。ハロウィン限定パッケージの Pocky が 11 月半ばまで普通に棚に残っていることもあり、日本の感覚からすると少し不思議に感じます。

日本のように「催事が終わったらすぐに売り場を切り替える」というきっちりした運用はあまり見られず、基本的には “売り切れるまで置いておく” スタイルが一般的です。

期限や時期よりも、商品の動きや在庫状況を優先しているように見えます。

そのため、日本の余剰在庫やパッケージ切り替え前後の旧デザイン商品が、カナダに流れてきているのではないか……と感じることもあります。実際どのような流通ルートなのかは分かりませんが、日本では既に見かけなくなったパッケージが突然店頭に並んでいると、つい気になってしまいます。

品出しについて

メーカーの品出し

カナダのスーパーにも催事場はあり、メーカーの担当者が品出しや陳列を行っている光景を見かけることがあります。たとえば、クリスマス前には M&M の担当者が大量の商品を並べているのを見たことがありますし、日用品コーナーでもメーカーの方が補充や陳列をしている場面に遭遇することがあります。

ただ、こうしたメーカーによる陳列は、それほど頻繁に見かけるわけではなく、イベント前後など特定の時期に限られる印象です。メーカーが積極的に売り場を作り込む日本とは少し違い、カナダでは必要なタイミングにだけ入る、というスタイルが一般的なのかもしれません。

ローカルスーパーの品出しについて

ローカルスーパーでは、品出しや陳列の頻度は非常に少ないと感じます。棚がすっからかんになっていても、すぐに補充されることはほとんどなく、「在庫が切れたら次の仕入れまでそのまま」という状態が当たり前のようになっています。

また、日本のように「賞味期限の近い商品を前に出す」という細かい陳列ルールもほぼ見かけません。期限がバラバラのまま棚に並んでいたり、賞味期限が近いものが奥に残っていたりすることも珍しくありません。

そもそも、店内のスタッフ数が日本よりもかなり少ないため、細かい商品管理や補充を行えるほど余裕がないのだと思います。探し物があっても、周囲に店員がいないことが多く、質問したくても声をかける相手がいないという場面がよくあります。

全体的に、「必要最低限のオペレーションでまわしているスーパー」という印象が強く、日本のスーパーとは運営の考え方や優先順位が大きく異なると感じます。

まとめ

カナダのスーパーで日本やアジアのお菓子を見ていると、アジア系スーパーとローカルスーパーでの扱われ方の違いや、商品ラインナップの偏りなど、さまざまな特徴が見えてきます。アジア系スーパーでは、日本のお菓子が日常の一部としてしっかりと棚を確保している一方、ローカルスーパーでは代表的な商品が少しだけ置かれている程度で、アジアンスナックとしてひとまとめに扱われていることが多いです。

また、日本では見なくなったパッケージや期限が近い商品が並んでいることもあり、流通の仕組みや在庫調整のタイミングについて考えさせられる場面もあります。季節催事の切り替えのゆるさや、品出し・補充の頻度の少なさなど、日本との文化や運営方法の違いも随所に感じます。

そして、北米市場全体を見渡すと、チョコレートやスナック分野では欧米の巨大メーカーが圧倒的な存在感を持っているため、日本メーカーが広く展開するのは簡単ではありません。その中で、Pocky や Hi-Chew のように独自のカテゴリーで存在感を保つ商品もあり、ブランドごとの戦い方の違いがとても興味深いところです。

全体として、日本のお菓子は「特別な輸入品」というより、カナダの多文化社会の中で静かに受け入れられている“アジアンスナックの一部”として日常に溶け込んでいるように感じます。スーパーの棚を見ているだけでも、日本の流通、日本との文化の差、カナダの消費者の傾向など、さまざまな視点から楽しめるのが面白いところです。